Il terremoto della Calabria meridionale del 1783 è riconosciuto come una delle più grandi calamità naturali del XVIII secolo. Un’intensa sequenza sismica colpì l’area dello stretto di Messina e della Calabria meridionale, culminando con 5 forti scosse, superiori a Mw 5,9, verificatesi tra il 5 febbraio e il 28 marzo 1783.

Il terremoto della Calabria meridionale del 1783

Il 5 febbraio 1783 iniziò in Calabria uno dei periodi sismici tra i più lunghi e disastrosi che siano mai avvenuti nella storia sismica dell’Italia. Tra il 5 febbraio e il 28 marzo si verificarono 5 scosse fortissime e diverse centinaia di scosse minori. Quelle più violente colpirono dapprima (5 e 6 febbraio) la Calabria meridionale, investendo tutta l’area dell’Aspromonte e dello Stretto di Messina, poi (7 febbraio, 1 e 28 marzo) la Stretta di Catanzaro, cioè l’area compresa tra il golfo di Sant’Eufemia e il golfo di Squillace.

Oltre a causare danni ingenti – radendo al suolo le città di Reggio e Messina e provocando maremoti – il terremoto della Calabria meridionale del 1783 (anche denominato terremoto di Reggio e Messina del 1783) ebbe effetti duraturi sia a livello politico, sia a livello economico e sociale.

La prima scossa durò 2 minuti, ed ebbe come epicentro Oppido Mamertina. La città venne completamente rasa al suolo e ricostruita dopo pochi anni qualche chilometro più a valle. Oppido perse quasi 5.000 dei suoi abitanti. La magnitudo stimata di questo primo, forte evento sismico, è pari a 7.1 e descrive uno dei terremoti più forti della storia sismologica italiana. Alla scossa del 5 febbraio ne seguì una il 6 febbraio con epicentro a nord di Messina, con magnitudo 5.9.

Fra il 5 ed il 7 febbraio furono contate ben 949 scosse alle quali seguì alle ore 20 del 7 febbraio una nuova scossa, di magnitudo 6.7 con epicentro nell’attuale comune di Soriano Calabro. Nel mese successivo, si susseguirono scosse di intensità sempre decrescente, ma le più forti furono quelle del 1º marzo 1783, di magnitudo 5.9 con epicentro nel territorio di Polia, e quella ancora più forte del 28 marzo, di magnitudo 7.0 con epicentro fra i comuni di Borgia e Girifalco.

Le scosse si succedettero spostando l’epicentro dal sud della Calabria risalendo lungo l’appennino verso il nord della regione. Questa devastante sequenza sismica causò danni elevatissimi in una vasta area comprendente tutta la Calabria centro-meridionale dall’istmo di Catanzaro allo Stretto, e, in Sicilia, Messina e il suo circondario.

Quali furono gli effetti e i danni provocati dal sisma del 1783?

Il terremoto della Calabria meridionale del 1783 ebbe effetti complessivi devastanti sulla maggior parte del territorio calabrese e in Sicilia nord-orientale. I danni furono incalcolabili. Il quadro cumulativo dei danni è di gravità straordinaria: agli effetti distruttivi sugli edifici si accompagnarono estesi sconvolgimenti dei suoli e del sistema idrogeologico. Oltre 180 centri abitati risultarono distrutti quasi totalmente, anche centri urbani importanti per la vita politico-economica e militare dei Regni di Napoli e di Sicilia, quali Messina, Reggio, Monteleone e Catanzaro. Secondo le stime ufficiali, nella Calabria meridionale le vittime furono circa 30.000 su una popolazione di quasi 440.000 abitanti. Il disordine idraulico causato dagli sconvolgimenti geologici e le condizioni igieniche del periodo favorirono una persistente epidemia di malaria. Altre stime difatti hanno calcolato che il numero totale delle vittime fu intorno alle 50.000 persone.

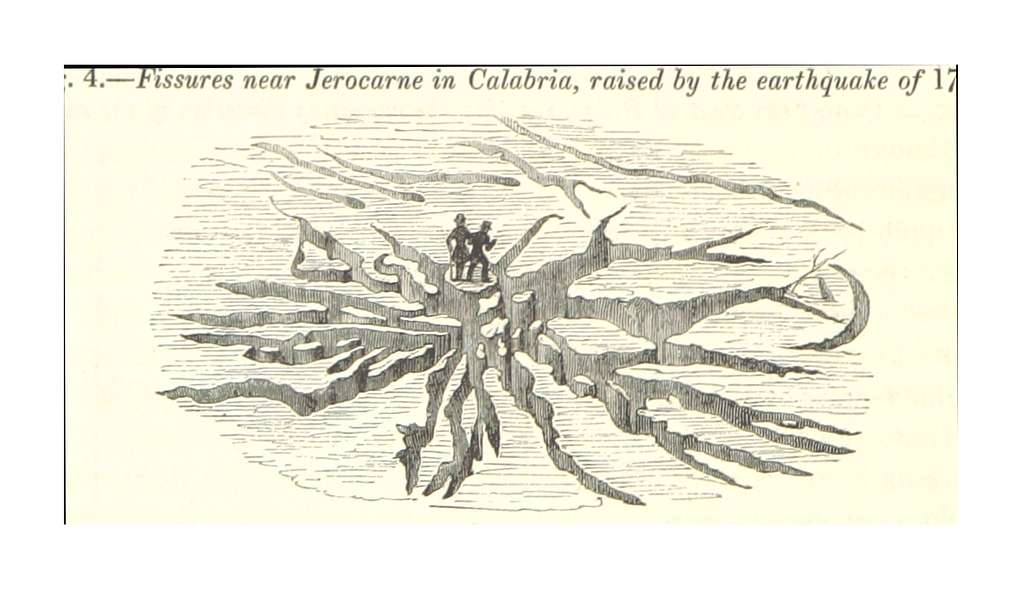

Le numerose e violente scosse causarono imponenti effetti anche sull’ambiente naturale in tutta l’area colpita; alcune zone della Calabria centro-meridionale risultarono infatti sconvolte nel loro paesaggio. Gli effetti più impressionanti riguardarono i terreni: ci furono enormi frane, crolli, scivolamenti, distacchi di vaste porzioni di terra e fenomeni di liquefazione, come sulle rive del fiume Mesima, dove comparirono centinaia di “vulcanelli”. Gli effetti furono particolarmente sconvolgenti sul versante settentrionale dell’Aspromonte e nella Piana di Gioia Tauro: intere colline franarono e precipitarono nei fondovalle, in alcuni casi trascinando a valle interi centri abitati; le frane ostruirono numerosi corsi d’acqua, determinando la formazione di laghi.

Per quanto riguarda il territorio siciliano, ad essere colpita dal terremoto fu Messina, dove il Duomo fu danneggiato gravemente e restò in piedi solo la Cittadella. Qui morirono circa 650 persone. Le scosse del 5 e del 6 febbraio causarono uno tsunami con grandi ondate che investirono estesi tratti di costa. In particolare, il tratto di costa tirrenica compreso tra Scilla e Bagnara Calabra fu colpito dal catastrofico maremoto.

Cosa raccontano le cronache storiche a proposito del terremoto del 1783?

Molte furono le testimonianze storiche di questo tragico avvenimento. Una relazione riportò:

«Molti furono i feriti, molti tratti dalle rovine, ma nella confusione e disordine niente può dirsi di più sicuro se non se essere stato un vero prodigio per coloro che scamparono la morte. Ecco brevemente descritta l’infausta tragedia accaduta in Messina, la destruzione delli cui Edificii supera il valore di cinque milioni, e la devastazione, e perdita de’ Mobili, Mercanzie, Ori, Argenti e Danari fu un grave Oggetto di spavento, e di considerazione».

La testimonianza del geologo francese Déodat de Dolomieu, che si recò in Calabria per studiare gli effetti disastrosi del sisma, riporta in merito a Polistena, città calabra:

«Avevo veduto Reggio, Nicotera, Tropea… ma quando di sopra un’eminenza vidi Polistena, quando contemplai i mucchi di pietra che non han più alcuna forma, né possono dare un’idea di ciò che era il luogo… provai un sentimento di terrore, di pietà, di ribrezzo, e per alcuni momenti le mie facoltà restarono sospese…»

Quale fu l’intervento del governo e come furono gestite le opere di ricostruzione dopo il sisma del 1783?

Le notizie dei primi tre terremoti e delle enormi distruzioni da essi arrecate impiegarono circa dieci giorni per arrivare a Napoli, capitale del Regno di cui la Calabria all’epoca faceva parte. Il re di Napoli, Ferdinando IV di Borbone, decise di intervenire organizzando i primi soccorsi ai quali seguì un piano per la ricostruzione.

La gravità del disastro ebbe un impatto enorme sia sulla società napoletana che su tutta la cultura europea. Numerosi gli scienziati, i letterati, gli architetti e gli ingegneri, sia italiani che stranieri, che furono inviati sul posto per studiare i fenomeni e i loro effetti.

I centri totalmente rasi al suolo furono 182. Le dimensioni della catastrofe spinsero il governo borbonico, e più in generale tutta la classe dirigente napoletana e calabrese dell’epoca, a prendere coscienza della necessità di una estesa e radicale riforma del sistema economico e abitativo della Calabria. Decine di paesi furono abbandonati e ricostruiti in siti diversi. La ricostruzione di intere città e paesi – come Reggio Calabria, Messina, Mileto, Palmi – fu pensata secondo regole e piani urbanistici totalmente nuovi, che a ragione possono essere visti come uno dei primi tentativi europei di introduzione di una normativa antisismica finalizzata alla riduzione del rischio sismico.

Per intervenire celermente fu nominato il 15 febbraio Vicario generale delle Calabrie, con 100.000 ducati per le necessità immediate.

I danni furono talmente ingenti che per trovare fondi il governo borbonico decise l’esproprio dei beni ecclesiastici della Calabria Ulteriore, istituendo la Cassa sacra, che ebbe però un effetto contrario a quello desiderato dal governo borbonico, poiché aumentò le proprietà fondiarie dei nobili in grado di accaparrarsi le terre ecclesiastiche all’incanto.

A seguito del terremoto fu redatto, grazie ai Borbone, il primo regolamento antisismico d’Europa, con l’istituzione di un sistema costruttivo di notevole efficacia, nonostante alcuni centri distrutti non furono più ricostruiti. A testimonianza di ciò, Johann Wolfgang von Goethe, a quattro anni di distanza dall’evento, durante il suo Viaggio in Italia nel maggio 1787, giunse a Messina e raccontò di una città ancora in rovina con gli abitanti costretti a vivere nelle baracche situate nella parte settentrionale della città:

«I 30.000 superstiti erano rimasti senzatetto; la maggior parte delle case essendo crollate, e le mura lesionate delle rimanenti non offrendo un rifugio sicuro, si costruì in gran fretta, su una vasta prateria a settentrione, una città di baracche.»

Oltre che dal punto di vista storico, la sequenza del 1783 è molto studiata anche da quello sismologico, per questa sua caratteristica di eventi fortissimi avvenuti nel giro di pochissime settimane e a brevissima distanza l’uno dall’altro. Dal punto di vista culturale, moltissimi studiosi e letterati stranieri si interessarono all’evento, fatto che in un certo senso aprì la Calabria al mondo.

Questa serie di terremoti ravvicinati nel tempo e nello spazio contribuisce molto a definire l’elevata pericolosità sismica della Calabria.