Il processo di identificazione dinamica consente di ottenere una caratterizzazione della struttura di un edificio. Le possibilità di utilizzo dei dati che derivano da questa indagine sono molteplici. Più frequentemente, questa procedura permette di stimare o integrare delle informazioni incluse in un modello di calcolo numerico della struttura.

ISAAC ha condotto un’identificazione dinamica nell’ambito della valutazione dell’efficacia dei propri sistemi di controllo attivi su un edificio esistente in calcestruzzo armato a setti prefabbricati di quindici piani. Onde evitare disturbo, ancorché minimo agli occupanti dell’edificio, si è scartata la possibilità di adottare una vibrodina od un martello dinamometrico che solitamente forniscono l’energia di input per eseguire una EMA (Experimental Modal Analysis). La scelta è necessariamente ricaduta sull’eccitazione ambientale (vento, traffico, passi delle persone, ecc..), e dunque su una OMA (Operational Modal Analysis).

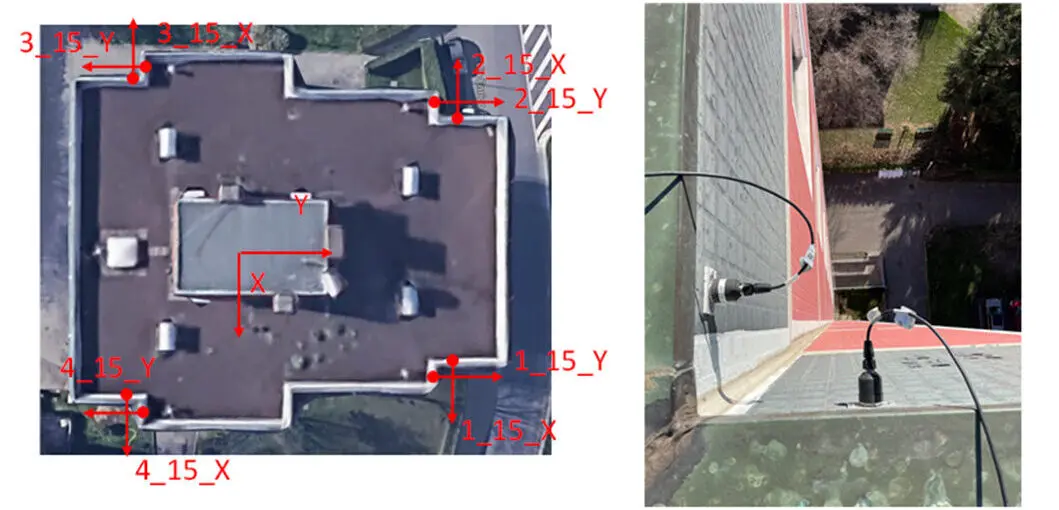

Sono stati disposti in totale 14 accelerometri ad altissima precisione: otto sulla sommità dell’edificio, quattro in dei piani intermedi, e due alla base (Figure 1 – 2).

Figura 1) Accelerometri in sommità; 2) Dettaglio del fissaggio degli accelerometri in sommità

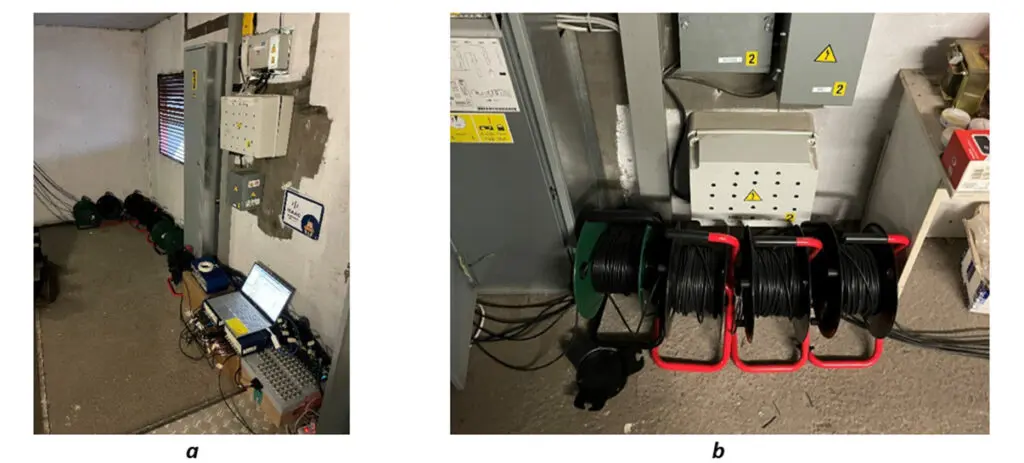

Gli accelerometri sono stati collegati ad un sistema di acquisizione e a degli amplificatori mediante della cavetteria a lungo raggio (Figure sotto).

Figura a) Sistema di acquisizione e amplificatori; b) Cavi di collegamento dei sensori e lungo raggio

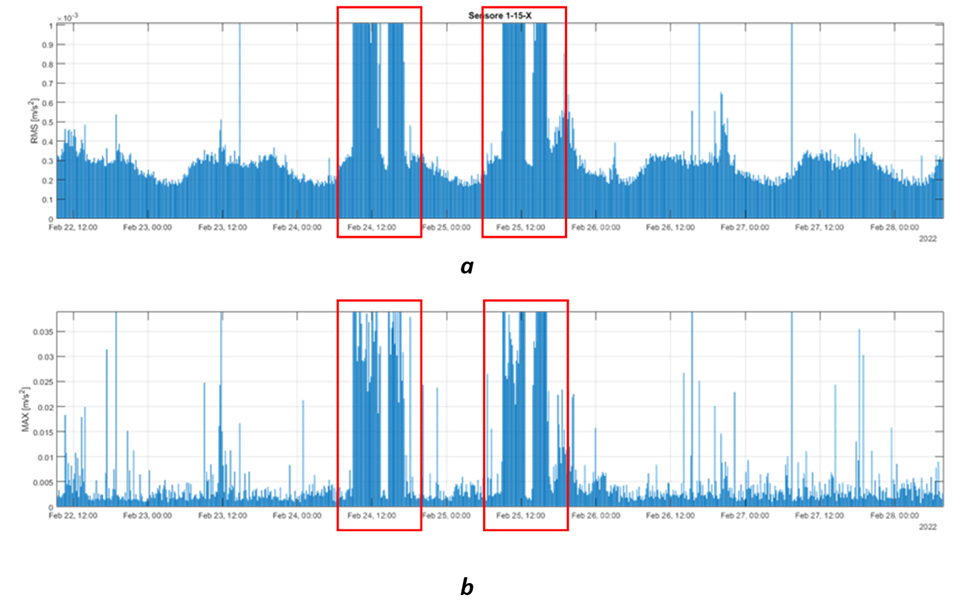

Come approfondito nell’articolo L’identificazione dinamica delle strutture, l’OMA comporta un’acquisizione duratura, che nel caso specifico di questo edificio si è protratta per circa sei giorni. In particolare, è stata calcolata la “radice della media dei quadrati” ( o Root Mean Square, RMS) dei segnali di accelerazione in intervalli di 10 min. L’andamento dei dati di RMS mostra l’aumento e la diminuzione del traffico veicolare nell’area urbana in cui è situato l’edificio tra mattina e sera; ha consentito inoltre di individuare due periodi nei quali i picchi di accelerazione sono stati più elevati, e che sono evidenziati con i riquadri rossi della Figura 3.

Figura 3 : a) RMS delle accelerazioni registrate da un sensore in sommità ogni 10 minuti; b) Massime accelerazioni nei 10 minuti registrate dallo stesso sensore

Un’indagine ex post ha permesso di correlare questi alti livelli di accelerazione ad un cantiere edile che ha avuto luogo in una unità abitativa dell’undicesimo piano. Si tratta di sollecitazioni locali, percepite solo da alcuni accelerometri che, come approfondito in questo articolo, rischiano di invalidare un intero set di dati. Per questo motivo le analisi successive sono state condotte trascurando questi intervalli di accelerazione.

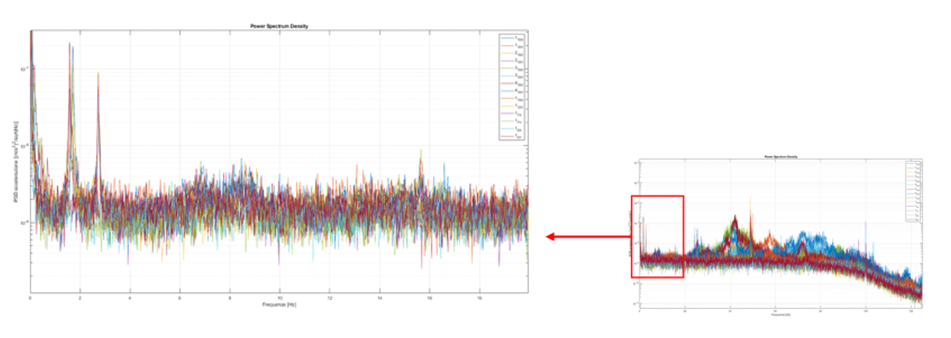

Si è verificata la potenza del segnale campionato nel dominio delle frequenze (funzione detta «Power Spectral Density»). La zona di interesse per l’identificazione modale del sistema e l’analisi sismica del fabbricato è al di sotto dei 10 Hz. Dall’analisi di dettaglio della Power Spectral Density si identificano chiaramente dei picchi di risonanza poco al di sotto dei 2 Hz ed una frequenza propria al di sopra (Figura 4).

Figura 4 : Power Spectral Density e suo dettaglio per le basse frequenze

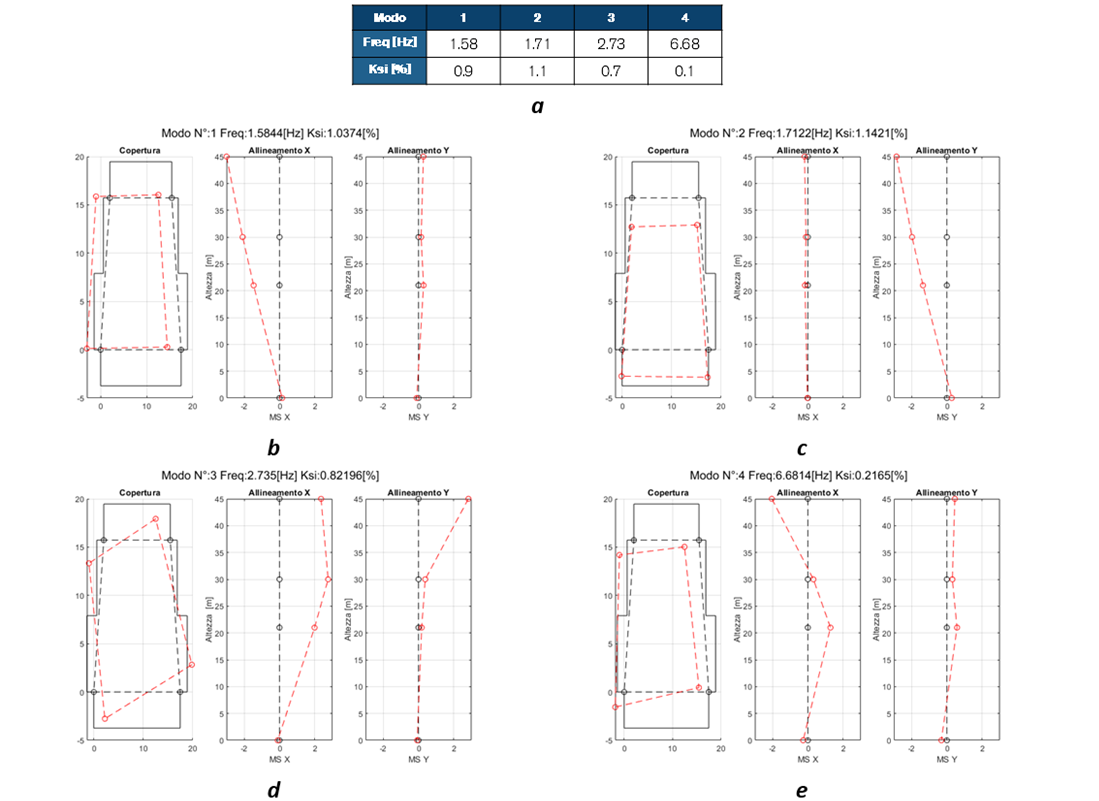

L’elaborazione dei dati che è succeduta ha permesso di identificare nel dettaglio questi valori ed altri dati relativi al modello dinamico del fabbricato, che si possono riassumere nelle frequenze dei modi e nelle deformate modali, insieme al valore di smorzamento per ogni singolo modo (Figura 5).

Figura 5 : a) Riepilogo frequenze e smorzamenti per i primi 4 modi; Deformate modali per: b) primo modo c) secondo modo d) terzo modo e) quarto modo

Queste informazioni si sono rivelate estremamente utili per conoscere le condizioni della struttura allo stato di fatto, ad esempio per cogliere eventuali estese fessurazioni che abbattono la rigidezza iniziale. In secondo luogo, hanno permesso di tarare alcuni parametri del modello elastico lineare, come ad esempio la rigidezza di alcuni elementi fittizi mono-dimensionali che modellano la rigidezza fuori piano dei solai che, per ragioni di dimensioni del modello, non sono stati modellati con elementi finiti bi-dimensionali.

Questo è solo un esempio di come un’identificazione dinamica possa condurre ad un’accuratezza maggiore dei risultati derivanti da modelli di calcolo numerici delle strutture per la valutazione della vulnerabilità sismica prima e dopo l’applicazione di sistemi di controllo delle vibrazioni, come quelli attivi forniti da ISAAC.

Autore: Giorgio D’Agostino